Von Carola Seeler

Vor kurzem durfte ich im Rahmen der Ostara-Sommerakademie einen Vortrag mit Lesung halten. Das Thema war: Von der Hagedize zur Hexe. Das hat sehr viel Spaß gemacht, und als ich im Anschluss gefragt wurde, ob ich diesen nicht auch dem Herdfeuer anbieten wollen würde, wollte ich gerne. Zunächst einmal kurz zu mir. Ich bin weder eine Hagedize noch eine Hexe, obwohl mich zu bestimmten Zeiten manche Menschen bestimmt für eine Hexe gehalten hätten und ganz vielleicht hätte ich es in noch früheren Zeiten zu einer Heilkundigen geschafft, vielleicht zu einer Frau, die zumindest schamanische Aspekte in ihre Arbeit einflechten konnte. Hier und jetzt in der Neuzeit befinde mich einmal mehr im allerbesten Alter meines Lebens, bin Welt- und Zeitreisende, will sagen, begebe mich immer wieder in die Tiefen der Geschichte und suche Verbindungen zu und Verknüpfungen mit der Jetztzeit. Und wie gesagt, schamanisches Arbeiten ist mir nicht fremd. Wie aber kam ich auf die Idee, den Bogen einmal mehr von der Hagedize zur Hexe zu spannen? Es war das Frauenbild, das neue alte, das derzeit wieder zum Vorschein kommt. Das hat mir einen Anstoß gegeben, mich genau mit diesem wieder einmalauseinanderzusetzen.

Vor einigen Monaten, in den Zeiten von Homeschooling, arbeitete ich mit meinem kleinen Enkel am Thema Märchen. Logisch und folgerichtig hatte die Lehrerin uns beide so weit geführt, dass wir alle Stilmittel, die ein Märchen benötigt, beieinander hatten und somit beginnen konnten, selbst eines zu schreiben. Soweit so gut…. das Problem, das mir jedoch auffiel und das ich dem kleinen Mann irgendwie nahebringen musste und wollte, war: Manche Stilmittel, die ein Märchen ausmachen, sind diskriminierend, sexistisch, rassistisch. Überhaupt ist auch im Jahr 2021 die Sprachvarietät bezüglich der gemeinten und „mitgemeinten“ Menschen am Gymnasium sehr eingeschränkt. Da wird „der Held“ erwähnt, der kluge Junge besteht die schwersten Prüfungen, setzt sich durch gegen alles Böse und am Ende bekommt er die schöne Prinzessin, die er oft genug zuvor irgendwie gerettet hat und die er nun mit seiner Heldentat für sich gewonnen hat. Natürlich gibt es in Märchen und so sie heute besprochen werden, auch Heldinnen. Aber sie sind und bleiben, und dies auch in der Bearbeitung in der Schule, in der absoluten Minderheit und sie glänzen durch Anmut, Sittsamkeit, Schüchternheit und Reinheit, selbst Rotkäppchen, das ja bekanntlich vom Wege abkam, was sofort sanktioniert wurde – im Gegensatz zum Dunklen, Bösen. Der Böse/der Gegenspieler: Zwar wird die männliche Form genannt, wie beim Helden: Aber überproportional oft genug gibt es die „böse Stiefmutter“ oder sehr häufig „die böse Hexe“. Der Vater, egal ob König oder Bauer, hingegen ist meist zwar etwas schwach und hilflos, aber im Herzen gut und von der bösen Stiefmutter nur verhext oder betrogen worden. Ihr werdet vielleicht einwenden: Aber was ist mit der guten Fee? Ja, die gibt es natürlich – ebenso wie die böse Fee – und sie hilft. Aber sie tut dieses auf eine Weise, die dem Klischee von reiner Weiblichkeit entspricht, was immer das sein soll. Und die Schule von heute arbeitet nicht wirklich an diesen anachronistischen Geschlechtszuordnungen, spricht diese weder an, noch achtet in ihrem Schreibstil darauf, dass Wertstellungen und Wahrnehmungen überarbeitet und neu sortiert werden können, und ignoriert, dass Sprache ein wirkmächtiges Mittel ist. Wörter allein ändern zwar nichts, Festlegungen haben jedoch unmittelbaren Einfluss auf unsere Wahrnehmung, zementieren durch ihre Stetigkeit und Regelmäßigkeit, mit denen sie uns begegnen, alte Festlegungen und hindern uns daran, zu einem anderen, einem neuen Verständnis von weiblich und männlich zu kommen oder allen andern möglichen Geschlechteridentitäten. Insofern sind in meinen Augen nicht die Märchen an sich das Problem, sondern es ist der Umgang der heutigen Pädagogik mit dem Weltbild von Schülerinnen und Schülern, es ist auch der Umgang mit der Sprache. Nein, und nein, es geht nicht primär ums Gendern. Es geht um die Wahrnehmung der Frau, auch in unserer Zeit. Wie kam es, dass aus der Hagedize eine Hexe wurde, und zwar eine böse Hexe? Wie kam es, dass aus der Frau mit besonderen Fähigkeiten die böse Frau wurde, eben weil sie diese Fähigkeiten hatte? Und warum wirkt diese Wahrnehmung und Einschätzung bis heute so stark nach?

Was ist eine Hagedize? Was ist eine Tunrida? Was ist eine Hagezussa? Was waren das für Frauen?

Wenn man sich diese Wörter einmal sprachlich auf der Zunge zergehen lässt, hört man vielleicht Erklärungsversuche heraus. Da ist der Hag, ein altgermanisches Wort. Es bezieht sich auf Umzäunung, Gehege, und wir erkennen das Wort bis heute in Begriffen wie „hegen“ oder „behaglich“. Der Begriff Dize wird gerne mit dem altnordischen Begriff der Dise verknüpft. Hierbei hat es sich um „göttliche Frauen“ oder einfach weise Frauen, Schutzgeister und Totenführerinnen gehandelt. Noch heute kommt der Begriff in skandinavischen Ortsnamen vor, während er im deutschen Sprachraum nicht einmal mehr in Nachschlagewerken zu finden ist, und wir hier nur spekulieren können. Der Begriff Zussa lässt sich ebenfalls nicht mehr konkret herleiten. Es gibt Erklärungsversuche, nach denen (Grimms Deutsches Wörterbuch) der Begriff aus dem Wort „teosu“ abgeleitet wurde = Verderben oder simpel Weib heißt. Wenn man Weib = Verderben setzt, hat man eine schon sehr christlich gefärbte Beschreibung der Hagazussa, aus der dann später…. aber dazu kommen wir noch.

Tunrida nun wieder ist ein Wort aus dem Altnordischen, besonders dem Altisländischen, älter als Hagazussa. Bekannt noch im Mittelhochdeutschen des 14. Jahrhunderts als Zunrite, was so viel bedeutet wie Zaunreiterin. Die Zunrite beschreibt die Frau, oder den Mann, die oder der auf dem Zaun sitzt, mit dem einen Bein in dieser, mit dem anderen in einer anderen Wirklichkeit. In diesem Begriff sind also durchaus schamanische Aspekte eingewoben, die auf sehr alte Zeiten hinweisen und die für sich genommen weder gut noch böse waren. Der Begriff Hexe hingegen entstand in den Jahren des Übergangs vom späten Mittelalter zur frühen Neuzeit, greift die alten Begriffe inhaltlich auf, schreibt ihnen neue Wertungen zu – und beruht sehr wahrscheinlich auf einem Irrtum. Der mit der Hagazussa begann? Wie das? Und was bedeutet dieser Begriff nun wirklich? Um die Entwicklung von diesen Frauen hin zur „bösen“ Hexe, zur dämonisierten Person, zu verstehen, muss man die gesellschaftliche Entwicklung des Mittelalters bis hin zur Hexenverfolgung verstehen.

Zitatanfang *)

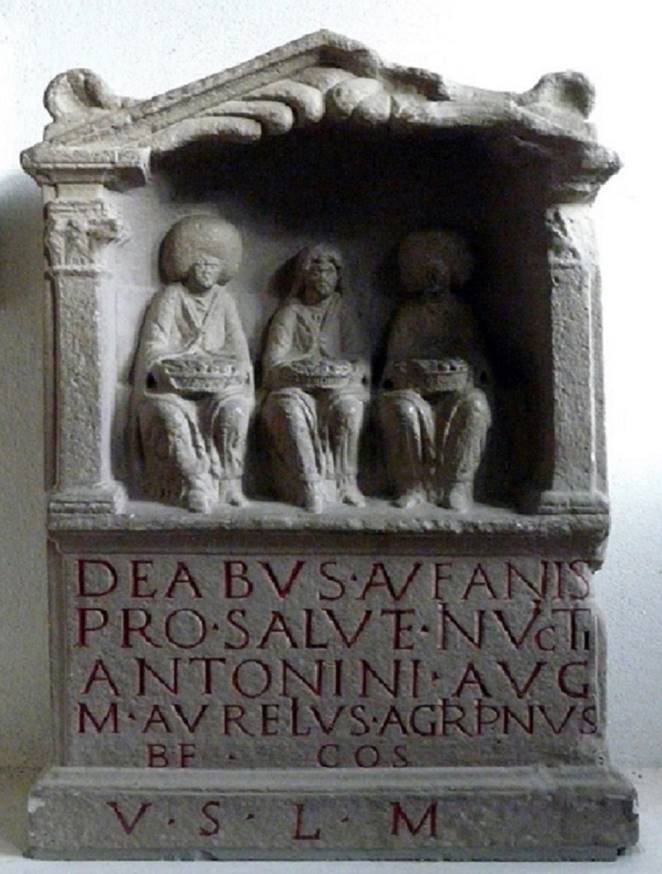

„Alle heidnischen Kulturen des alten Europas – die der Kelten, Germanen, Slawen usw., aber auch die der antiken Griechen und Römer – waren von der Kraft der Magie überzeugt. Zauberei war für unsere Vorfahren nichts Übernatürliches, sondern eine ganz normale Fähigkeit, wie etwa die Fähigkeit, Musik zu machen: Im Prinzip kann jeder sie erlernen, aber einige Menschen sind begabter als andere und begieriger, die Fertigkeiten zu erwerben und zu perfektionieren.Wer zaubern kann, also magische Praktiken beherrscht, kann seine Fähigkeit zum Schadenzauber missbrauchen. Der Schadenzauber galt deshalb, gemäß dem magischen Weltbild dieser Kulturen, als normale Straftat. Selbst im alten Rom wurde Schadenzauber gesetzlich unter Strafe gestellt. Ob man jemanden mit der Waffe verletzte oder magisch angriff, ob man ein Getreidefeld abbrannte oder die Ernte auf magische Weise vernichtete, war im Rechtsempfinden des heidnischen Europa eins.

Es gab Menschen, die sozusagen beruflich mit Magie umgingen – Priester und Priesterinnen, Seherinnen und Seher, Heiler und Heilerinnen, aber auch Hirten und Handwerker wie Schmiede. Es gab auch in Europa Schamanen und Schamaninnen, vor allem im finno-ugrischen Kulturraum. Bei fast allen europäischen Völkern lassen sich schamanische Praktiken wie Trancereisen in die Anderswelt nachweisen. Wir würden heute sicherlich viele dieser Alltagsmagierinnen und -magier Hexen nennen.

Aber selbst wenn eine Kräuterfrau gleichzeitig Hebamme, Heilerin, Zauberin und „Zaunreiterin“ mit schamanischer Fähigkeit war und auch noch im Verdacht stand, diese Fähigkeiten zum Schadenzauber zu missbrauchen, mithin also dem „modernen“, ethnologischen Hexenbegriff voll und ganz entsprach, dann war sie im Verständnis ihrer Zeit eben Kräuterfrau, Hebamme, Heilerin, Zauberin, Zaunreiterin – und leider auch Schadenstifterin, nicht etwa Hexe!

Noch in der frühen Neuzeit bezeichnete der Volksmund magiebegabte Menschen als Zauberer oder Zaubersche, weise Frauen, Drudner oder Drude (vielleicht abgeleitet von Druide), in Norddeutschland auch als Wicker oder Wickersche, aber nicht als Hexen. Im Volk wurde nach wie vor zwischen wohltätiger „weißer Magie” und Schaden bringender „schwarzer” Magie unterschieden. Auch bei Geistern, Feen und Dämonen unterschied man zwischen „Holden“ und „Unholden“. Die frühesten Verfahren wegen Hexerei/Zauberei in der Schweiz Ende des 13. Jahrhunderts – die Prozesse hier sind bis heute relativ gut belegt – beschäftigten sich mit dem Vorwurf der Zauberei im Zusammenhang mit Verleumdungsklagen, sind also noch nicht eigentliche Hexenprozesse. Der Begriff Hexe bzw. Hexerei taucht ab 1419 u. Z. auf; dabei soll es sich um den ersten Beleg für „Hexerey“ im „juristischen“ Sinne im deutschen Sprachraum handeln.

Die volkstümlichen Magievorstellungen blieben also im Volk erstaunlich lange lebendig, auch zur Zeit der großen Hexenverfolgung. Je weiter allerdings das vorchristliche magische Weltbild in Vergessenheit geriet, desto mehr degenerierten die alten Bräuche zum unverstandenen Wunder- und Aberglauben. Magie wurde den einfachen Menschen immer unheimlicher.

Bis ins 12. Jahrhundert galt Magie kirchenoffiziell als „heidnischer Aberglaube”. Man berief sich auf den Kirchenlehrer Augustinus (354 – 430 u. Z.), der Zauberei für unmöglich hielt: Magie war nur als übernatürliches Wunder vorstellbar, und nur Gott allein kann Wunder bewirken.

Trotzdem ist es falsch anzunehmen, das christliche Mittelalter vor der Zeit der Hexenverfolgung hätte Magie nicht gekannt, der „Hexenwahn” sei mithin ein „Rückfall” in eine heidnisch-abergläubische Vorstellungswelt gewesen.

Die Missionare des frühen Mittelalters wollten nicht nur Anhänger gewinnen, sondern sie mussten auch alle anderen Kulte und Religionen ersetzen und auslöschen, wollten sie nicht gegen das Erste Gebot „Du sollst keine anderen Göttern neben mir haben” verstoßen. Das geschah nicht selten mit robuster Gewalt. Die Folge: Das in der Regel unfreiwillig christlich gewordene Volk übte seine alten Bräuche heimlich weiter aus, manchmal in christlicher Verkleidung. Geschickte Missionare wussten jedoch, dass man eine neue Religion nicht allein mit Zwang einführen konnte, sondern sie geschmeidig an die alte Vorstellungswelt der neuen Schäfchen anpassen musste. Gewisse Formen von Magie wurden deshalb von der frühmittelalterlichen Kirche übernommen, trotz aller Bekämpfung des „heidnischen Aberglaubens”. Das Weltbild der Kirche war spätestens seit der Zeit Karls „des Großen“ mit magischen Vorstellungen und Wunderglauben regelrecht durchtränkt. Der damals einsetzende Reliquienkult ist beispielsweise eine Form des „Pars Pro Toto”-Zaubers, wie man ihn auch aus dem Voodoo kennt: Ein Teil steht für das Ganze; der Zahn oder das Gewand eines Heiligen bringt Heil, in dem Maße, in dem es der lebendige Heilige dargestellt hatte. Für weite Teile der Bevölkerung dürfte das „christliche Mittelalter” ohnedies weit weniger christlich gewesen sein, als man dies aufgrund der Literatur dieser Zeit vermuten könnte. Der spätantike Rationalismus der Kirchenväter war theologische Theorie und außerhalb von schützenden Klostermauern kaum zu finden.

…

Im christianisierten Volk waren die alten heidnischen Magiepraktiken erstaunlich zählebig. Damit blieb auch der Glauben an schädlichen Zauber lebendig, weshalb es nach wie vor Anklagen gegen Schadenzauberer gab. Manchmal wurden die vermeintlichen Schadenzauberer sogar hingerichtet, erheblich häufiger von sich geschädigt fühlenden Mitmenschen gelyncht. So wurden im Jahr 1090 bei Freising drei Wettermacherinnen verbrannt. Manches an diesem Vorgang erinnert an die späteren Hexenprozesse, allerdings akzeptierte die Kirche diese Hinrichtungen damals noch nicht, sondern bezeichnete die Frauen gar als „Märtyrerinnen”.

„Denn die Autorität der heiligen Schrift besagt, dass die Dämonen Macht über die körperlichen Dinge und die Einbildungskraft der Menschen haben, wenn es von Gott zugelassen wird, wie aus vielen Stellen der heiligen Schrift ersichtlich ist.“ (aus: „Der Hexenhammer“ von Heinrich Kramer, genannt Institoris)

…

Das Hexenproblem ergab sich aus der christlichen Apologetik: Einerseits musste sich die christliche Theologie eindeutig vom Judentum abgrenzen, anderseits auch vom noch lange nach Konstantin im Volke vorherrschenden Heidentum, zu dem magische Praktiken nun einmal gehörten. Einflüsse der systematisierenden antiken Philosophie und ihres Rationalismus kamen hinzu. Entscheidend war allerdings der aus dem Manichäismus übernommene Dualismus. Danach ist das Weltgeschehen ein ewiger Kampf zwischen den guten Mächten des Lichts und den bösen der Finsternis, flankiert von einer (Neu-) Interpretation der aristotelischen Logik, die in dem Lehrsatz gipfelte, dass es nur eine Wahrheit, viele Lügen und nichts anderes und nichts dazwischen geben kann.

Der von Augustinus, einem ehemaligen Manichäer, gewählte Ausweg aus dem „Wunderdilemna“ war folgenschwer. Seiner Ansicht nach können Wunder nur von Gott bewirkt werden; sie sind für den Menschen nicht verfügbar, der nur auf die göttliche Gnade hoffen kann. Aber der gefallene Engel, der Teufel und seine Dämonen haben mit Billigung Gottes ihre von Gott verliehenen magischen Fähigkeiten behalten. Zauberische Rituale und magische Gegenstände (z. B. Amulette) sind nach Augustinus an sich wirkungslos. Sie dienen aber als eine Art Kommunikationsmittel mit den Dämonen und bewirken den Abschluss eines Dämonenpaktes, erwirkt durch den Willen des Zaubernden und die vom Dämon gegebenen Zeichen.

…

Aber aus der Vorstellung vom Dämonenpakt allein folgt noch keine Hexenverfolgung. Schon um 900 u. Z. kamen erste Aussagen über Frauen auf, die auf Tieren reitend vom Satan verführt über weite Strecken des Landes dahingeflogen seien. Damals ging die Kirche noch davon aus, dass man die Zauberinnen selbst nicht bestrafen könne, da sie die ihnen nachgesagten Fähigkeiten ja gar nicht ausüben könnten. Also galt es, nicht die Zauberinnen, sondern den Aberglauben zu bekämpfen. Im Kampf gegen den Aberglauben musste man sich damit begnügen, jene Personen, die solch heidnische Vorstellungen als real ansahen, zu bestrafen. Dies war die Auffassung der römischen Kirche bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Im 13. Jahrhundert, zur Hochblüte der Scholastik, und unter dem Eindruck der sich gegen die römische Kurie wendenden „Ketzer“-Bewegungen, änderte sich diese Auffassung. Der einflussreichste scholastische Theologe, Thomas von Aquin (1225 – 1274 u. Z.), baute die Pakttheorie des Augustinus aus und wendete sie auch auf den bislang meist tolerierten magischen Volksglauben an. Neben dem ausdrücklichen Dämonenpakt (pacta expressa) gibt es nach Thomas v. Aquin auch einen stillschweigenden Pakt (pacta tacita). Jede noch so kleine magische Handlung sah er auf einem Teufelspakt begründet, auch wenn der oder die Ausübende sich dessen gar nicht bewusst ist. Jede Art von Zauberei ist Teufelswerk. So etwas wie wohltätige „weiße” Magie gibt es nicht.

…

Eine weitere Folge dieser Sichtweise war die bis heute nachwirkende Vorstellung vom „Übernatürlichen”. Es gab das mit dem Alltagsverstand und der „rechten” christlichen Doktrin erklärliche natürliche Geschehen, und Geschehnisse, bei denen es nicht mit „rechten Dingen“ – eben übernatürlich – zugehen musste. Jede außergewöhnliche Fähigkeit, selbst wenn es die Fähigkeit war, Kranke heilen zu können, konnte demzufolge übernatürlichen Ursprungs sein und war damit nach der Dämonenpaktlehre immer verdächtig, Teufelswerk zu sein. Aus diesem Denken resultierte dann auch das theologische Misstrauen gegenüber jeglichen Heilwissens und heilenden Fähigkeiten anmaßten, mussten folgerichtig des Paktes mit dem Teufel zumindest verdächtig sein. Eine der negativen Folgen aus diesem Denkmuster war dann auch, dass altes Heilwissen verloren ging und neues über lange Perioden nicht hinzukommen konnte.

…

Bis weit ins hohe Mittelalter wurde Zauberei nur mit einfachen Kirchenbußen geahndet. Dass sich das später änderte, lag unter anderem daran, dass die katholische Kirche begann, die Häresie – „Ketzerei“ – anders zu bewerten (weil sie diese fürchtete). Die katholische Kirche hielt bis ins 11. Jahrhundert Kirchenbußen als Strafe auch für Abweichung in Glaubensdingen für völlig ausreichend – christianisierungseifrige Herrscher sahen das mitunter allerdings anders. Die christliche Kirche verurteilte Zauberei deshalb lange als „Aberglauben“, als Relikt des Heidentums. In der katholischen Welt des frühen Mittelalters gab es folglich, zumindest offiziell, keine Hexen – und keine Hexenverfolgung.

„Als Ende des achten Jahrhunderts katholische Missionare nach Sachsen kamen, führten sie den Indiculus superstitionum et paganiarum mit sich, ein Verzeichnis magisch-heidnischer Praktiken. Diese galten als Aberglaube und wurden von der Kirche untersagt. Gleichzeitig war es verboten, angebliche „Hexen“ und Zauberer zu verfolgen oder gar zu töten: „ Wenn jemand, vom Teufel getäuscht, nach Sitte der Heiden glaubt, irgendein Mann oder eine Frau sei eine Hexe und esse Menschen, und wenn er sie deshalb verbrennt oder ihr Fleisch anderen zum Essen gibt oder selbst isst, so werde er mit dem Tode bestraft.“ Um 785 erließ der fränkische König Karl der Große – vermutlich auf einem Reichstag in Paderborn – dieses Gesetz.“

(aus Der Krieg gegen die Hexen, von Michael Drewniniok, Historisches Museum des Hochstifts Paderborn, 1998)

Erst ab der Zeit der Kreuzzüge gab es eine systematische Häretikerverfolgung und Ketzerhinrichtungen. Ursache waren blutige Kreuzzüge, nicht im „Heiligen Land“, sondern in Europa. Der Kirche und mit ihr verbundene Fürsten führten Krieg gegen Glaubensabweichler, die oft auch politische Dissidenten waren, wie die Hussiten in Böhmen oder die Albigenser in Südfrankreich. Manchmal wurden die religiösen Praktiken der „Ketzer” von der katholischen Kirche als Gotteslästerung gesehen, teilweise sagte man den Rebellen aus propagandistischen Gründen brutale Ritualmorde und teufelsbündlerische Praktiken nach – parallel zur ebenfalls in der Kreuzzugszeit einsetzenden Judenverfolgung.

Die für die Aufdeckung von Ketzereien geschaffene Institution, die Inquisition, wurde ab dem 13. Jahrhundert auch zur „Hauptwaffe“ der Kirche gegen die Zauberei. In mancher Hinsicht war das bald darauf von weltlichen Gerichten übernommene Inquisitionsverfahren ein juristischer Fortschritt gegenüber dem sehr willkürlichen und oft auf Praktiken wie Gottesurteile und Zweikämpfe zurückgreifenden mittelalterlichen Recht: Glaubwürdige Indizien, Zeugenaussagen und vor allem das Verhör des Angeklagten sollten der „Wahrheitsfindung” dienen. Gemäß der Mentalität einer Zeit, in der die Ohrenbeichte zur Pflicht eines Christenmenschen erhoben wurde, galten Indizien wenig und Zeugenaussagen nicht viel. Es kam auf das Geständnis an. Ohne das Geständnis des Angeklagten durfte bei Kapitalverbrechen kein Urteil gefällt werden. Damit geriet ein zuvor wenig benutztes Prozessmittel in den Vordergrund: die Folter. Vor allem bei Majestäts- und Ketzereiprozessen, bei denen es keine Freisprüche „mangels Beweisen” geben sollte, wurde fortan von der Folter reger Gebrauch gemacht. Ein Geständnis um jeden Preis war in solchen Fällen das Ziel des Prozesses, nicht mehr der Nachweis des Verbrechens, das bei Ketzereidelikten stillschweigend vorausgesetzt wurde. Bei einem Ketzer stand de facto bereits bei Anklage der Schuldspruch fest. Das heißt nicht, dass mit der Einführung der Inquisition sogleich eine allgemeine Hexenverfolgung einsetzte. In Deutschland bzw. im deutschsprachigen Raum gab es bis ins 15. Jahrhundert hinein fast nur traditionelle Zaubereiprozesse, bei denen es meist um Liebeszauber, aber auch um Schadenzauber gehen konnte. Zauberei ohne böse Absicht war im Sachsenspiegel (um 1225 u. Z.) noch nicht strafwürdig. Noch Anfang des 14. Jahrhunderts wurden Ketzerei, Zauberei und Strigenvorstellungen, zu denen auch der Glaube an Vampirismus, Wiedergänger und Werwölfe gehören, gemeinhin getrennt gesehen.

Das änderte sich mit der systematischen Verfolgung der „Ketzer” im Spätmittelalter. Nach der theologischen Doktrin gab es zwischen heidnischen Götzendienern, ketzerischen Teufelsanbetern und Zauberern keinen Unterschied mehr. In der päpstlichen Bulle „Super illus specula” von 1326 wurden dann Ketzerei und Teufelspakt gleich gesetzt. Sowohl der religiöse als auch der politische Gegner wurden damit im Wortsinn verteufelt.

Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts ist in Oberdeutschland das deutsche Wort „Hexe” nachweisbar. Hugo von Langenstein nannte in seinem Gedicht „Martina” eine übelwollende heidnische Zauberin so. Hexe leitet sich vermutlich von der germanischen Hagazussa, der Zaunreiterin, her. Die Hagazussa war aber ursprünglich keine Hexe in der Definition des Mittelalters; sie war eher eine Art Schamanin. Als Zaunreiterin saß sie auf dem Zaun quasi „zwischen den Welten“, mit einem Bein Zugang zu der einen (der realen) Welt, mit dem anderen Bein den Kontakt zur „Anderswelt“ haltend. Erst mit der Verteufelung alles Magischen konnte aus der Hagazussa eine Teufelsbündlerin, eine Übeltäterin („Malifica”), die Hexe, werden. Wahrscheinlich wurde „Hagazussa” zur „Hexe”, weil die Gelehrten des hohen Mittelalters keine Runeninschriften lesen konnten. Im älteren Futhark sehen die ersten vier Runen von „Hagazussa” – Haglaz, Ansuz, Gebo, Ansuz – in etwa wie die lateinischen Buchstaben H, E, X und E aus.

Maßgeblich für die Entstehung des Hexereideliktes war die Verfolgung der „ketzerischen” Waldenser in der heutigen Schweiz, Südwest-Deutschland, Südost-Frankreich und Norditalien im 14. Jahrhundert. Im Unterschied zu anderen „Ketzersekten” waren die Waldenser tief im Volk verankert; deshalb konnte jeder – der Nachbar, der Arbeitskollege, der Freund, selbst der eigene Sohn – insgeheim „Ketzer” sein. Die Folgen waren allgemeine Unterwanderungshysterie und von der Obrigkeit geschürte paranoide Verschwörungstheorien.

Zum ersten Mal tauchte der Begriff „Hexerey” im Jahre 1419 in einem Strafprozess vor dem Luzerner Stadtgericht auf. Der voll ausgeprägte Hexenbegriff wurde nach neueren Untersuchungen erst während des Konzils von Basel (1431 – 1437) erfunden und in vergangene Zeiten zurückprojiziert. So entstand die Legende von Hexen im „finsteren Mittelalter”.

…

In einem magisch-mythologischen Weltbild ist alles, was geschieht, völlig natürlich, während das christlich-realistische Weltbild voller übernatürlicher Wunder steckt. Das beeinflusste die Vorstellungen vom Hexenflug. Alle naturreligiösen „alten“ Heiden wussten, dass bei den Reisen eines Schamanen der Körper in der „normalen” Welt an Ort und Stelle bleibt. Sie oder er reisten eben in eine bzw. in einer anderen Wirklichkeit. Besonders auch den antiken griechischen Quellen können wir sicherlich schon sehr früh entwickelte Vorstellungen der Möglichkeit von Tierreisen und Tierverwandlungen entnehmen. Besonders der Glaube an Gestaltwandel, die Verwandlung eines Menschen in ein Tier, ist aus diesen Zeiten bekannt. Der Gestaltwandel sowie die bekannte Annahme von im Gefolge der Diana, der römischen Göttin des Mondes, auf Tieren reitenden Frauen verband sich später mit der aus antiken und regionalen heidnischen Quellen gespeisten Vorstellung von der Tierverwandlung und dem Flug der Hexe. Die spätere Hexenlehre ging davon aus, dass sich Frauen in gewissen Nächten salbten, in Tiere verwandelten und durch die Nacht zum Tanz oder zum Sabbat flogen. Im Zeitalter der Hexenverfolgung wurde dann auch die Wolfsverwandlung ein sehr gefürchteter Verwandlungstypus. Menschenfressende Wölfe terrorisierten, so das Gemeinbild, die Dörfer und verstärkten die Verbindung zwischen dem Werwolfs- und Hexenglauben.

Im christlich-realistischen Denken hatte eine Anderswelt ebenso wenig Platz wie eine subjektive Wahrnehmung – es gab nur die Wahrheit und die Lüge bzw. das Trugbild. Selbst die bisher geschätzte christliche Mystik geriet ab etwa 1500 u. Z. in Verruf. Das führte dazu, dass rational eingestellte Theologen die Möglichkeit des schamanischen Reisens, des „Hexenfluges”, generell in Abrede stellten („Du willst in der Anderen Welt gewesen sein? Du lügst, Du hast die ganze Zeit hier auf dem Fußboden gelegen, ich habe es gesehen!”). Andere, dogmatisch denkende Theologen, hielten den Hexenflug für einen realen Vorgang im dreidimensionalen Raum – der Hexenbesen wurde als eine Art Flugzeug gesehen. Solch ein Verstoß gegen die Naturgesetze war allerdings nur mit dämonischer Hilfe vorstellbar!

…

„Denn das göttliche Recht schreibt an nicht wenigen Stellen vor, dass Hexen

nicht allein zu meiden, sondern auch zu töten seien. Solche Strafen würde es nicht verhängt haben, wenn sie sich nicht wirklich und zu realen Wirkungen und Schäden mit den Dämonen zusammengetan hätten. Körperlicher Tod wird nämlich nicht zugefügt ohne eine leibliche schwere Sünde, im Unterschied zum Tod der Seele, der von einer wahnhaften Illusion oder auch von einer Versuchung seinen Ausgang nehmen kann.“ (aus: „Der Hexenhammer“ von Heinrich Kramer, genannt Institoris, um 1430 – 1505 u. Z., Dominikanerpater)Obwohl es in den alten „Ketzerhochburgen“ am westlichen Alpenrand schon erste „Hexereiprozesse“ gegeben hatte, bedurfte es äußerer Anstöße, bis daraus eine breite „Hexenhysterie“ werden konnte. Die Hexenjagden begannen folglich, nachdem sich ein Klima der allgemeinen Bedrohung etabliert hatte.

Nicht zufällig fällt der Beginn der systematischen Hexenverfolgung mit der Zeit der großen Pest Mitte des 14. Jahrhunderts zusammen. In Deutschland brach die größte Verfolgungswelle gar erst um 1580 aus, als Missernten und Misswirtschaft das Wirtschaftssystem der Renaissance zusammenbrechen ließen.

…

Der Impuls zur Hexenverfolgung ging also durchaus vom Volke aus. Dennoch lag der Historiker Joseph Hansen, der heute übrigens unter modernen Historikern als widerlegt gilt, nicht völlig falsch, als er um 1900 schrieb: „Die Geißel der Hexenverfolgung ist von der Theologie der christlichen Kirche geflochten worden.” Ohne die Theologie Thomas von Aquins kein frühneuzeitliches Hexenbild, ohne Ketzerverfolgung kein Inquisitionsprozess und keine systematische Folter. Die Hexenverfolgung war eine Volksbewegung, aber die Theologie lieferte die Rechtfertigung und gab ihr die Form. Der Glaube an Schadenzauber ist beinahe weltweit verbreitet, die systematische, ausgedehnte Verfolgung von Zauberern und Hexen war jedoch geographisch auf jenes Gebiet beschränkt, das vor der Reformationszeit der Autorität der römisch-katholischen Kirche unterstand. Weder im Gebiet der griechisch-orthodoxen Kirche, noch im koptischen und kleinasiatischen Christentum gab es Hexenjagden. Es spricht auch für eine Mitschuld der Kirche, dass die ersten großen Hexen-Verfolgungswellen dort ausbrachen, wo „Ketzer” verfolgt wurden. Es waren auch Theologen, die die diffusen Ängste der Bevölkerung, ihren projizierenden Hass, auf einen bestimmten „Täterkreis” kanalisierten. Mit der von Papst Innozenz VIII. unterzeichneten „Hexenbulle” (-> Erlass des Papstes!) gab es ab 1486 einen kirchenoffiziellen Katalog der den Hexen vorgeworfenen Verbrechen: Ausgestattet mit Teufelsmacht und abscheulichen Hexenkünsten töten Hexen Kinder und junge Tiere, vernichten die Ernte, verbreiten Krankheiten, stören das eheliche Zusammensein von Männern und Frauen und verhindern die Empfängnis.

Damit rückten erstmals auch die bisher im Volk sehr geschätzten „weisen Frauen“, Heilerinnen, Hebammen und Kräuterkundige, in den Verdacht des Teufelspaktes. Von einer systematischen Vernichtung des volkstümlichen Verhütungswissens oder gar der Volksmedizin kann jedoch keine Rede sein. Das war allenfalls ein willkommener Nebeneffekt.

Diese Bulle wurde in ihrer Wirkung ergänzt durch den berüchtigten Malleus Maleficarum, den „Hexenhammer” des Dominikanerpaters Heinrich Kramer, genannt Institoris. Sein „Co-Autor” Jacob Sprenger kann mit keinem Textteil des „Hexenhammers” in Verbindung gebracht werden, Kramer machte sich lediglich den guten Namen seines Ordensbruders zu Nutze. Was nicht heißt, dass der prominente Inquisitor Sprenger an der Hexenhysterie völlig unschuldig gewesen wäre. Kramer gab eine konkrete Gebrauchsanweisung dazu, wie ein guter Christenmensch Hexen unfehlbar aufspüren und überführen kann. Nicht unwichtig ist dabei, dass der „Hexenhammer” Kramers pathologischen Frauenhass zum maßgeblichen sittlichen Gebot erhob.

Erst jetzt, auf der Schwelle zur Neuzeit, war das „Feindbild Hexe” komplett. Der Hexenbegriff war ein Angebot an die Bevölkerung, Mitmenschen, die ihnen aus irgendeinem Grunde nicht passten, mit Hilfe der Obrigkeit per Denunziation auf den Scheiterhaufen zu bringen. Immer einen Schuldigen bei der Hand zu haben, war verlockend für das geplagte Volk – es fällt auf, dass die Scheiterhaufen in der Regel dort am heftigsten brannten, wo die staatliche Autorität am schwächsten war. Es war ausgerechnet die Inquisition, die in Spanien um 1500 eine von Teilen des Volkes gewünschte allgemeine Hexenverfolgung verhinderte.“

Zitatende

Es gibt Menschen, die sagen, „früher“, in den guten alten heidnischen Tagen waren Frauen alle frei und geachtet. Erst das Christentum habe sie unterdrückt oder, in anderen Regionen, der Islam, um ein weiteres Beispiel zu geben. Nein, so einfach ist das nicht. Um in unserer Region zu bleiben und in einer Zeit kurz vor oder während der Christianisierung: Die durchschnittliche Frau war Bäuerin, Handwerkerin, Mutter, Ehefrau. Sie hatte in der Gesellschaft durchaus nicht die Rechte und Möglichkeiten, die sie heute hat. Und sie zog auch nicht ständig als Kriegerin durch die Welt. Obwohl es sie gab, die Kriegerin. Von Gleichberechtigung im heutigen Sinne war nicht zu sprechen. Und je nach Zeit und Region, das darf man nie außer Acht lassen, stand sie sogar unter (mhd.) Foremuntschaft (Vormundschaft). Sie war aber auch nicht rechtlos, nicht in den Zeiten der Zeitenwende, nicht in der Zeit der „Wikinger“, schon gar nicht in nordgermanischen Regionen. Und, was in meinen Augen noch wichtiger ist: Wie immer die rechtliche Stellung der Frau war – sie war nicht als Frau, nur weil sie Frau war, minder geachtet. Das, was sie tat, hatte ihren eigenen Wert und ihre Stellung konnte aus sich selbst heraus sehr geachtet sein. (Ich verweise hier auch auf neuere Untersuchungen an menschlichen Überresten, die einen gleichen Zugang zu Ressourcen bei beiden Geschlechtern nachweist). Es gab zudem regionale Gesetze, die sie schützten. Der alte Begriff, heute beinah vergessen, der Schlüsselgewalt, hatte in alten heidnischen Zeiten eine sehr starke Bedeutung. Die Frau hatte den Schlüssel zum Haus, sie war die Herrin des Hauses, sie verfügte über die Geschäfte des täglichen Lebens und es gab Zeiten und Regionen, in denen es sich so mancher Mann gut überlegte, ob ihm Pferd und Schwert im Falle einer Scheidung reichten. Wenn auch nur er auf dem Thing sprach (in Friesland gab es lange Zeit auch andere Bräuche), so galt die Meinung der Herrin des Hauses viel. Frauen wurden zudem seit altgermanischen Zeiten bestimmte Fähigkeiten zugesprochen. In eben diesen älteren Zeiten, besonders bei den alten Germanen der Zeitenwende, galten Frauen als Seherinnen (z. B. Veleda), als Heilerinnen, als Magierinnen besonders bei ihrem Stamm, ihrer Familie, viel. Sie hatten einen Platz aus sich selbst heraus, einen durchaus eigenen Maßstab. Im Laufe der Christianisierung änderte sich das. Viele Frauen sahen durchaus je nach Region und Herkunft im Christentum zunächst einen Fortschritt. Es waren ja auch zunächst die „besseren“ Familien, die Mächtigen, die sich der neuen Religion angeschlossen hatten. Das Christentum bot diesen Frauen oft genug, und dies seit Anbeginn, Möglichkeiten für eine bessere gesellschaftliche Position und mehr Schutz und Sicherheit – zunächst zumindest und überall dort, wo die vorchristliche Position der Frau sehr schwach war. Es ist also nicht so, dass Frauen von Süd nach Nord und zu jeder Zeit simpel Opfer der Christianisierung waren. Es ist aber auch so, dass aus vielen Gründen Frauenrechte im Laufe der Jahrhunderte immer weiter schwanden, und ihre beruflichen und gesellschaftlichen Möglichkeiten immer weiter eingeschränkt wurden. Die Brauereikunst, das Weben, die Kräuterkunde lagen im früheren Mittelalter durchweg in Frauenhand. Das alles schwand im Zuge einer Maria zwar emporhebenden, die gemeine Frau aber eher fürchtenden und verachtenden gesellschaftlichen Entwicklung. Es blieb das Bild von der sündigen Eva, die nur durch Unterordnung unter Mann und Religion einen akzeptablen Platz in der Gemeinde erreichen konnte, die aber stets aufgrund ihrer angenommenen Schwäche und Neigung zum Sündhaften mit Misstrauen zu beobachten war. Die Frauenverachtung der Verfolgungszeit gipfelte letztlich im viktorianischen oder wilhelminischen Bild von der guten Mutter und Ehefrau – der Heiligen und der Hure. Und bis heute haben wir dieses Bild nicht wirklich überwunden und bis heute müssen wir sehr aufpassen, ob wir nun das Gendern mögen oder nicht, dass wir nicht in alte Praktiken und Denkmuster zurückfallen. Gerade auch wieder jetzt. Wenn wir uns fragen, warum gerade auch in deutschen Landen vielerorts alte Einstellungen zu Frauen so lange nachwirken konnten, und bestimmte Begrifflichkeiten wieder ans Tageslicht gebracht werden können, liegt das, nicht nur aber auch, an den unterschiedlichen Besiedlungsstrukturen und zeitlich versetzter Christianisierung. Südlich des Rheines wirkten viele Jahrhunderte römischer Einfluss und die Christianisierung begann früh. Karl der Große, oder vielleicht besser, Grobe, missionierte mit dem Schwert und die Sachsen wurden überwiegend im 9. Jahrhundert christlich. In Norddeutschland und Skandinavien hielten sich alte Traditionen und Religionen hingegen sehr viel länger. Das letzte Slawenreich im heutigen Mecklenburg-Vorpommern wurde am 15. und 16. Juni 1168 mit der Eroberung der Tempelburg auf dem Kap Arkona vernichtet. Und zumindest im 10. Jahrhundert war die Region um das heutige Schleswig, besonders Haithabu, noch überwiegend heidnisch unterwegs. Mit der Eroberung und im Zuge der Christianisierung gab es im norddeutschen Raum eine ausgeprägte Kolonialisierung, manche nennen sie sogar Rekolonialisierung. Bereits seit langem christianisierte Siedler aus Westfalen, Niedersachen, den Niederlanden und dem südlichen Holstein, die vielleicht zuvor im Zuge der Völkerwanderung den Norden verlassen hatten, wurden insbesondere in die nördlichen Gebiete geschickt. Diese Kolonialisierung gab es im geografischen skandinavischen Gebiet nicht, ebenfalls nicht in Friesland. Das ist in meinen Augen mit Grund dafür, dass alte Traditionen dort länger erhalten blieben und auch emanzipatorische Bestrebungen schneller und umfassender gelangen als in anderen Regionen.

Die Hagazussa oder Zusse übrigens, um auch diesen Begriff aus dem Althochdeutschen noch näher zu erläutern, war eine Frau, die „hinter den Hecken hervorschaut” oder schlicht „pflanzenkundige Frau“. Vielleicht war sie auch eine Zaunreiterin mit schamanischen Fähigkeiten. Sie war auf jeden Fall eine Frau mit Fähigkeiten, die für sich genommen ihren eigenen Wert hatte, Fähigkeiten, die sie zum Guten wie eben auch zum Bösen einsetzen konnte. Erst im Laufe der Zeit wurde aus ihr die Verderben bringende Dämonin. Es waren, nicht nur aber überwiegend, Männer, die vor diesen Frauen Angst hatten. Die Inquisition zerstörte dieses Wissen zwar nicht systematisch, das ist ein Mythos, aber mit dem Verschwinden all dieser Frauen (die sich Nischen nur noch in Klöstern erhalten konnten) verschwanden eben auch diese als dämonisch betrachteten Praktiken und die Frauen wurden buchstäblich gebunden an Haus und Hof. Und wenn man sich heute einmal die Haltung der Medizin (und vieler Menschen) zu Hebammen und Naturmedizin und allen Praktiken, die von der als wissenschaftlich anerkannten Methoden abweichen, ansieht, erkennt man schnell, dass vieles nachwirkt und wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern weiter unser Schicksal selber in die Hand nehmen sollten, ob nun als Hagedize, Tunrida oder Hagezussa – oder einfach als ganz normale Frau – oder auch Mann – , mit dem Bewusstsein, dass das, was wir sind und was wir tun und wie wir es tun, aus sich selbst heraus Maßstab ist und seine eigene Wertigkeit hat. Und wir sollten uns das, was wir über die Jahrhunderte nun entwickelt haben, mit Grundlagen im alten Heidnischen, im Christlichen und durch die Zeit der Aufklärung hindurch, erhalten und weiterentwickeln. Das ist eine große Chance, vielleicht unsere einzige.

* Zitiert aus

„Hexen, Schamanen und Priesterinnen im Wandel der Zeit“,

Autorin Carola Seeler, erschienen im Verlag Bohmeier 2009,

ISBN 978-3-89094-642-9

Auszüge/Abschnitte aus den Seiten 13-26